日本総合病院の院長上村太蔵(うえむらたいぞう)は、昭和50年に31歳の若さで上村医院を開業した。患者の評判も良く開業してすぐに繁盛していた。数年後には地域で一番患者が多い診療所となり、規模も徐々に拡大していた。そんな矢先、後継者がいない病院の理事長から病院継承の話が偶然に来た。かねてから地域に貢献するために病院を運営したいと思っていた上村は、「これは、しめた!」とばかり早速銀行から買収資金を借り入れ、日本病院を継承することとなった。50床と小規模であったが、財務状態の良い病院であったため、経営は順調であった。

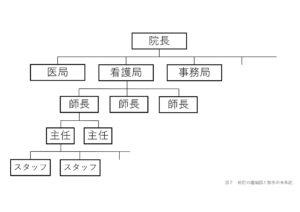

70年代は、薬価差益も良く、診療報酬も右肩上がりであった。経営が順調で、近隣の医療機関より給与もよかったため職員集めにも苦労しなかった。いつしか、地域の患者と医療従事者にとっては、ブランド的な存在となっていた。そして、順調に規模を拡大していった日本病院は、ついに240床となり、日本総合病院と名称変更した。

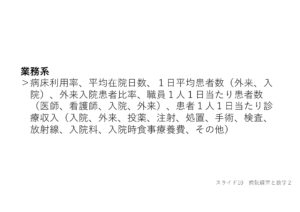

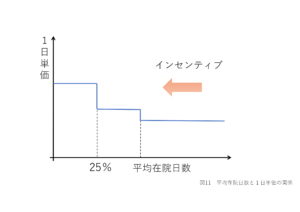

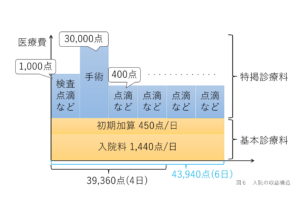

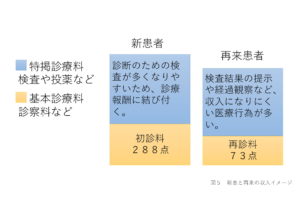

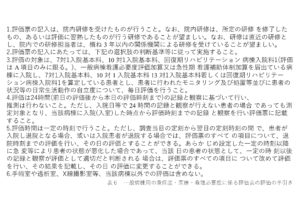

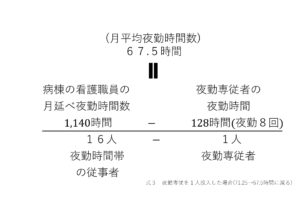

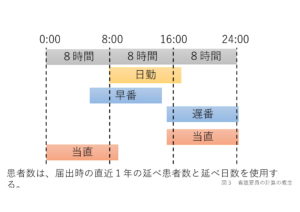

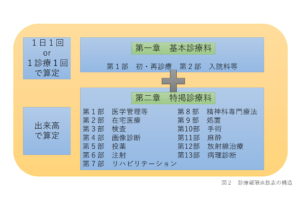

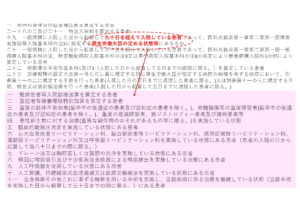

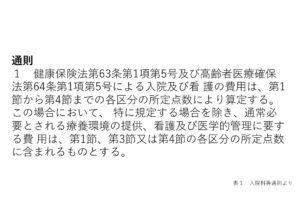

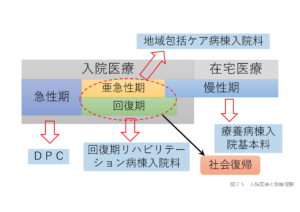

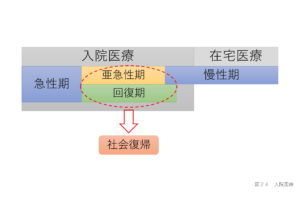

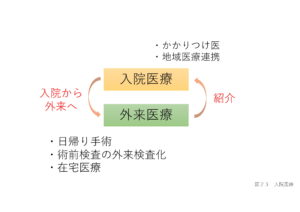

順風満帆の日本総合病院だったが、2000年に介護保険が始まったころから、少しずつ病院経営に変化が表れてきた。医療機関の機能分化により、「急性期と慢性期の分離」、「社会的入院は介護施設へ」という流れがはっきりしてきたのである。日本総合病院では、これまで、平均在院日数が28日前後で看護2.5対1(現:13対1)であったため、急性期と慢性期の患者が病棟に混在している状態であった。2003年8月には、日本総合病院でも病床区分が行われ、一般病床と療養病床が区分されることがはっきりしていたが、敢えて療養病床を選択しなかった。病院としては、急性期で突っ走ることが決まり、看護体制の引き上げと平均在院日数の短縮を病院の方針として掲げた。

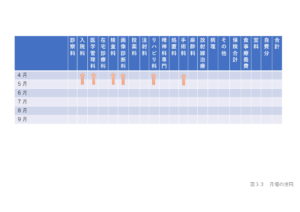

2004年に、これまで6つあった病棟を1つ閉鎖し、199床とすることが決まった。これで、平均在院日数も20日前後になり、看護2対1(現10対1)になった。職員の間では、院長と看護部長の決断とリーダーシップは、すばらしいといった意見が多かった。

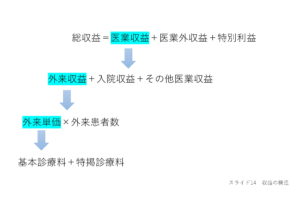

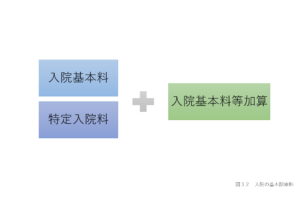

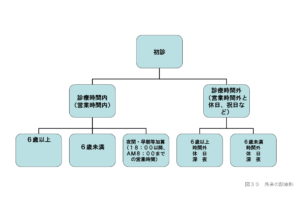

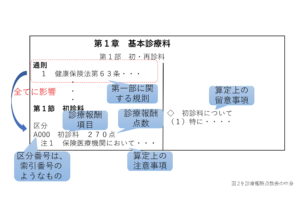

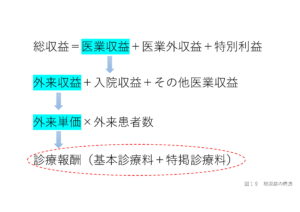

2006年の診療報酬改定に伴い、急性期医療の評価体制が変わり、看護体制の見直しが行われ、入院基本料「7対1看護配置基準」が導入された。これにより、日本全国で看護師不足になり、看護師のリクルートが厳しくなった。院長と看護部長も7対1看護体制を算定するべく、あちらこちらの看護学校へ、出向いて説明したが、結局、7対1看護体制を算定することができなかった。この診療報酬改定は、マイナス幅が大きく病院の収入が大幅に減少してしまった。

これまで、高収益であった病院の利益率が落ちることに、上村はショックを受けた。このまま、診療報酬が毎度マイナス改定されるようであれば、病院も行く行くは赤字になってしまうことが想定される。そんなことを思いながら、病院経営会議や医局会で議論してきた。

2008年の診療報酬改定で引き上げに期待したが、結果として、日本総合病院のような中規模の病院には、プラスとならなかった。7対1入院基本料も短くしなくてはならず、さらに、職員の入職も増えていない。

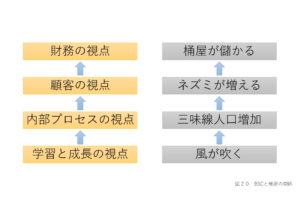

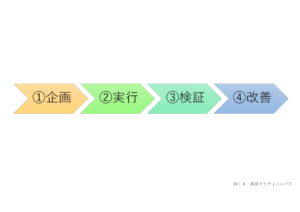

こんな状況に、苛立ちを感じていた時に、事務部長の三和太郎(みわたろう)から、病院の経営を良くするためのプロジェクトチームを作ったらどうかという意見が出た。上村は、たまには、事務部長もいい意見を言うときもあるのだと感心した。次の経営委会議では、病院収入増加プロジェクトと人材育成プロジェクトのチームが作られた。

病院収入増加プロジェクトチームは、最初の議案として訪問看護ステーションを設置することを提案した。訪問看護ステーションの設置によって、急性期後の退院先として、他の病院への転院以外に、在宅療養という選択肢が増えることと、収入も増加することを挙げた。この案が、経営会議で承認され、訪問看護ステーションが設立された。

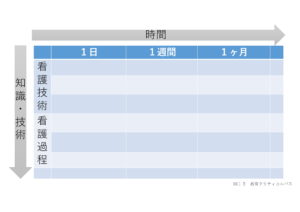

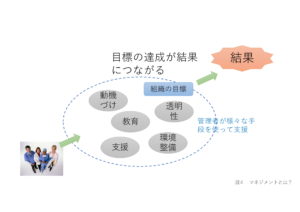

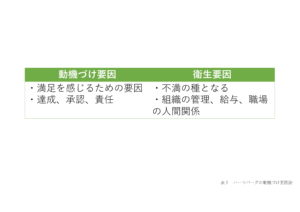

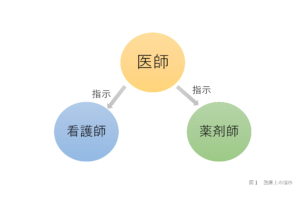

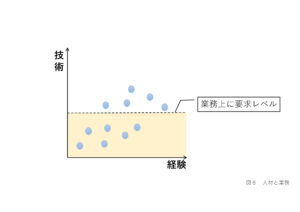

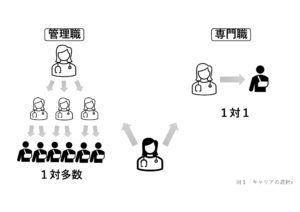

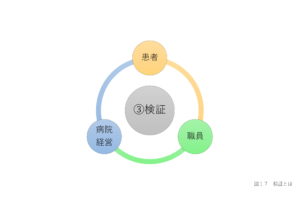

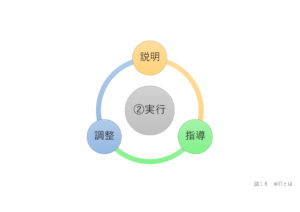

人材育成プロジェクトは、「医療の質は、人材がすべてを左右する」という上村の考えに端を発する。人材を教育すれば、良い医療が提供できるし、良い人材が管理すれば、効率よく医療が提供できるため、支出も抑えることができると考えているからである。そこで、将来の病院を担う管理職の人材を抜擢しようということが決まった。